スクラッチ画

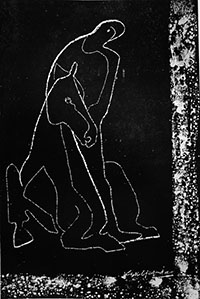

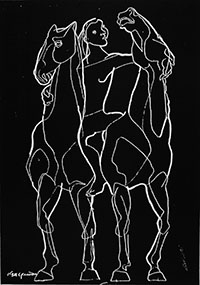

馬と少年 1975年

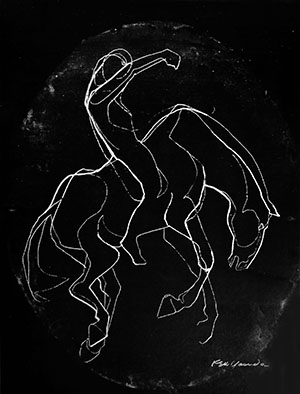

調馬 1976年

乗馬たち 1976年

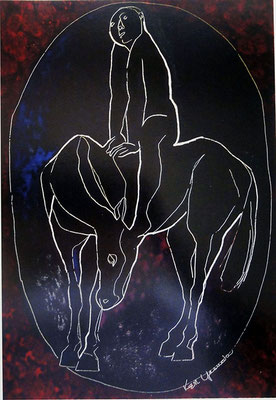

馬と少年 1976年

馬と少年 1980年

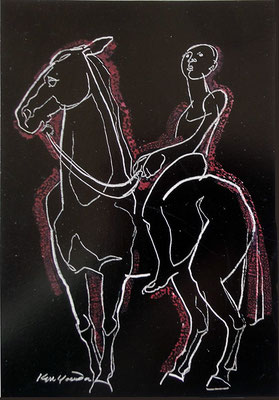

少年乗馬 制作年不詳

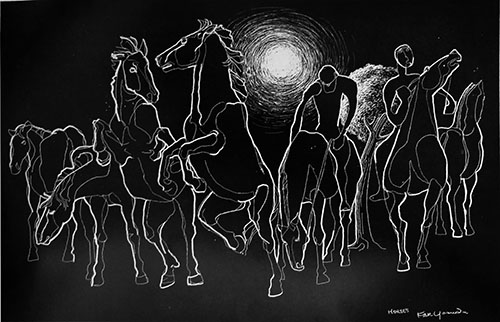

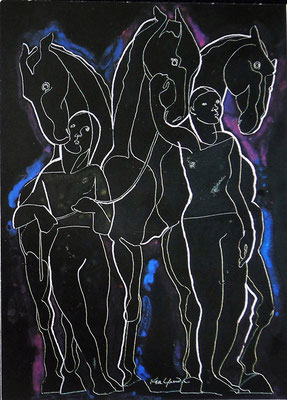

群馬と女たち 1988年

タイトル不詳 1978年

双馬・女 制作年不詳

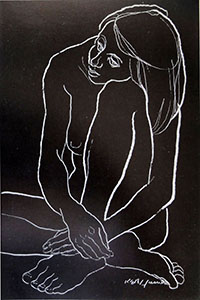

膝を立てる 1983年以前

タイトル・制作年不詳

タイトル不詳 1996年

スクラッチ画とは「ひっかいた絵」という意味で、蝋引きしたケント紙の上に水溶性の絵具を重ね、これを乾かした後に、鉄筆などで線を削り出し、熱で定着させる技法である。

安田が独自に考案した技法で、1970年に平安画廊で作品展を開いた際に、取材に来た朝日新聞の美術記者が名づけたという。

画家によると、パリの画廊で見たマリーノ・マリーニの作品が発想源になったというが、技法を開発するに当たっては「染め」を行う人からヒントを得たという。図案家としての経歴がここにも生きている。師須田国太郎の指摘した東洋と西洋の融合が、静物画ではモチーフや画風に示されているが、スクラッチにおいては、技法として実現しているとも言えよう。

自在に引かれた線と、蝋と水彩絵具と熱の出会いによって生まれる偶然の質感は、即興的な面白さと、芸術における一回性の緊張感を感じさせて、油彩とは異なる画家の側面を見ることができる。

イタリアで開催した個展の際に、日本から持ち込んだ大きな油彩作品の多くが港の入管で差し止めになり、当地に留学中であった京都市立芸術大学(当時)の若山映子氏の仲介も叶わず、一時は開催が危ぶまれたが、画廊の壁面を埋めるべく、現地で材料を調達し、妻や息子、デザイン・スタジオ時代の弟子たちの協力を得て、短期間で大量のスクラッチ画を制作し、展覧会に間に合わせた顛末が、三浦佳世『視覚心理学が明かす名画の秘密』(岩波書店)に紹介されている。その評価については木村重信『虚実空間に遊ぶ』(講談社)に触れられている。